第四回:妊産婦の鉄欠乏性貧血 -産科編-知識のアップデートとより良い診療を目指して

国際医療福祉大学産婦人科学教授

永松 健

問 妊婦において鉄の摂取はどのくらい必要になるのでしょうか?

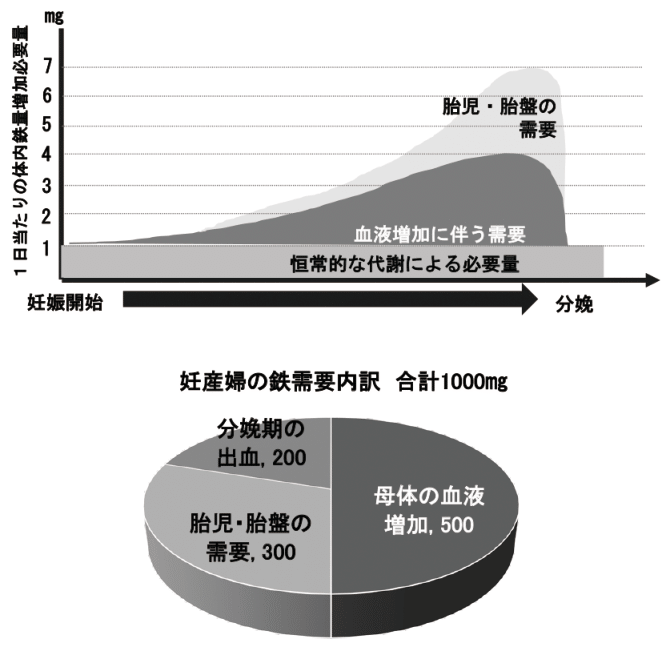

答 妊娠期の貧血の頻度は世界的に高く、日本においても約4割の妊婦が貧血状態を呈することが示されています。世界保健機構(WHO)は2012年に貧血を公衆衛生上の重要課題として位置づけて、国際栄養目標2025を議決して母児の栄養状況の改善を目指して生殖可能年齢にある女性の貧血を2025年までに50%減らすことを目標に掲げました。しかし、その目標達成は不十分な状況にあることが指摘されています。一般的に貧血の原因は、悪性腫瘍、血液疾患、腎疾患、鉄やビタミンなどの不足等多岐に渡りますが、妊産婦貧血の90%以上の原因が鉄欠乏性貧血です。生殖年齢女性では、月経による鉄喪失から鉄欠乏が生じやすいのに対して、妊娠中は月経による鉄喪失は生じません。一方で、胎児・胎盤の発育と、母体の循環血液量の増加とによる鉄需要の増加があり、また分娩期の出血による鉄喪失もあわせて妊娠期間全体で約1,000㎎の体内の鉄需要が増加します(図1)。

図1 妊産婦における鉄需要の内訳

図1 妊産婦における鉄需要の内訳

妊娠中にはそれに合わせた鉄の摂取が必要となりますが、食事摂取による消化管からの鉄吸収は1日当たり1~2㎎であるため、妊娠中は積極的な鉄摂取を心がけなければ十分な鉄量を補うことが難しくなります。

問 妊娠・産褥期の鉄欠乏や貧血はどのように判断するのが良いでしょうか?

非妊娠時の女性ではヘモグロビン(Hb)濃度が12ℊ/dL未満の場合に貧血と診断されます。それに対して、妊娠期に生じる循環血液量の増加では血漿量の増加が血球増加を上回るため相対的にHb濃度の低下が生じ、いわゆる生理的血液希釈と呼ばれます。この血液希釈はフィブリノゲンの増加により血液粘度が高まり凝固性が亢進する妊婦において、胎盤内の絨毛間腔の血液循環効率の維持や血栓症のリスクを回避することに合目的的であると解釈されています。こうした妊娠中の変化に関して周産期センター2施設で過去10年間に管理した約10,000名の妊産婦の検査データを私たちが解析した結果を図2に参考として示します。

正常妊娠における末梢血Hb濃度の推移をみると、個々の妊婦による差が大きいものの中央値としては妊娠初期からHb値は低下して、30週前後から変化が逆行して少し上昇することが確認できます。そうした妊娠時期に応じた生理的な変化を踏まえて、WHOは妊産婦の貧血を診断する基準値として、妊娠初期11ℊ/dL未満、中期で10.5ℊ/dL未満、末期で11ℊ/dL未満、産褥期で10ℊ/dL未満となっています。この産褥期の基準は、分娩時出血による血液喪失および一過性の血管透過性亢進による浮腫からの回復過程によるHb濃度の低下を考慮した設定となっています。

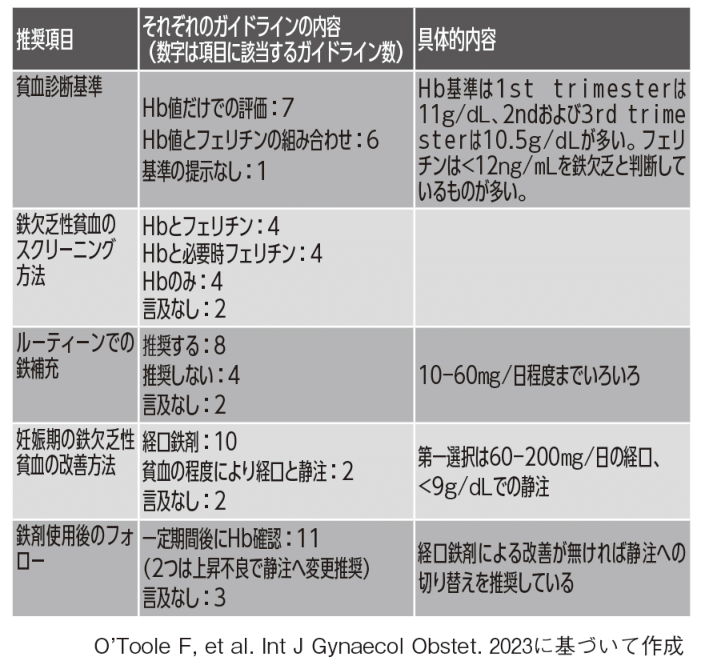

一方で、妊娠初期の悪阻による脱水や妊娠高血圧腎症による血液濃縮など病的な妊娠では、Hb濃度だけを指標として貧血を判断することが困難となる場合があります。また、妊娠初期にHb濃度が正常範囲であっても体内の貯蔵鉄が枯渇している状態の場合には、妊娠の進行に伴い増加する鉄需要に追い付かず妊娠末期には貧血が顕在化することも多いと考えられます。このような場合も、Hb値のみを指標として鉄欠乏性貧血の治療必要性を判断することは難しい面があります。その点で鉄欠乏状態を把握することを目的としてフェリチン値を評価するアプローチが有用です。実際に、諸外国のガイドラインでは妊娠期の貧血は鉄欠乏を背景要因となることが多いことを考慮して、ルーティーンもしくは必要時にフェリチン値を測定することを推奨しているものもあります(表1)。

表1 諸外国のガイドラインにおけるの妊娠期の

表1 諸外国のガイドラインにおけるの妊娠期の

鉄欠乏性貧血管理の推奨内容

問 妊娠期・産褥期の貧血は母児にどのような影響がありますか。また、治療により改善するのでしょうか?

答 観察研究をまとめたメタ解析の結果によると、妊娠期の貧血と関連する周産期転帰として早産と低出生体重児が増加することが示されています。そして一部の研究では分娩時の出血量増加を示唆するものもありますが、結論は出ていません。妊娠初期からの内服薬やサプリメントによる鉄補充が周産期転帰を改善するかを検討したメタ解析では、妊娠後期の貧血の改善に寄与する確実な効果が示されています。ところが、低出生体重について改善効果は限定的であり、早産については改善がないとされています。これは、母体の元来の体質や栄養環境不良の様々な影響の一つとして貧血が生じているため、鉄欠乏だけを改善しても直接的に胎児発育の改善や早産回避を期待することは難しいということが考えられます。しかし、分娩期の血液喪失に備えた対応、そして後述する産褥期の貧血からの回復を促進するということを目的とした場合には、妊娠初期からの鉄補充により母体の貯蔵鉄量を維持しておくことは重要となります。

産褥期の貧血については、産後うつの増加や育児意欲の低下、母乳哺育失敗の増加などと関連することが示されています。さらに、産後の鉄欠乏に対して鉄剤の投与による治療介入を行うことで、産後のうつ症状の軽減、疲労が減少する、育児に意欲の向上などを示すランダム化比較試験の報告があり、産褥期に鉄欠乏性貧血の状態を把握して治療介入することは母児の双方にとってプラスとなると考えられます。

問 内服鉄剤、静注鉄剤の特徴やそれらの使い分けをどのように考えればよいでしょうか?

答 経口鉄剤に関する近年の変化として、クエン酸第二鉄水和物(リオナ®錠250㎎)が鉄欠乏性貧血治療としての保険適用となりました。従来第一鉄の鉄剤内服は、気分不快や吐き気などの消化器症状がしばしば服薬の障壁となってきました。それに対して、第二鉄製剤は比較的消化器症状が少ないとされ、服薬アドヒアランスの向上が期待されます。また、静注鉄剤では、高用量鉄剤として、カルボキシマルトース第二鉄(フェインジェクト®静注500㎎)とデルイソマルトース第二鉄(モノヴァー®静注500㎎・1000㎎)が臨床導入されました。無機鉄の血中濃度が高まると毒性が生じますが、高用量鉄剤では静注後に鉄を含むマルトースがマクロファージなどに貪食されて、その後緩徐に鉄が放出されることにより血液毒性を回避できるため、週1回合計2〜3回の投与で従来の静注鉄剤よりも安全に多量の鉄補充を行うことができることが大きなメリットとなります。ただし、血管外漏出が生じると皮膚の色素沈着が長期にわたり持続するため点滴時には細心の注意を払うことが重要です。

鉄欠乏性貧血の治療において、内服鉄剤は安全性と薬剤費用の面で第一選択となりますが、消化管からの鉄吸収量は多くないため治療効果発現に時間を要することを念頭に置いた処方計画が必要となります。他方、静注鉄剤はHb上昇の速度が速く、経口剤における消化器症状の懸念がないことがメリットになります。ただし、鉄過剰とならないように、必要な鉄量補充量を正確に判断した上での投与が重要です。分娩まで日数が迫っているにもかかわらず貧血が重度である状況や分娩時に大量出血を生じて貧血が顕著な状況において速やかな貧血回復が求められる場合にはそうした高用量の静注鉄剤の有用性が高いと考えられます。血液1mL中の鉄含有量が0.5㎎であることを念頭において、分娩時の出血に対する鉄剤補充必要量の推計として、1,000mLの出血であれば500㎎の鉄喪失が生じたという計算を行うことができます。