第七回:梅毒感染妊婦に対する治療法に関する提言

日本大学医学部産婦人科学系産婦人科学分野 主任教授

川名 敬

問 今回の梅毒流行と梅毒感染妊婦の疫学的な特徴は?

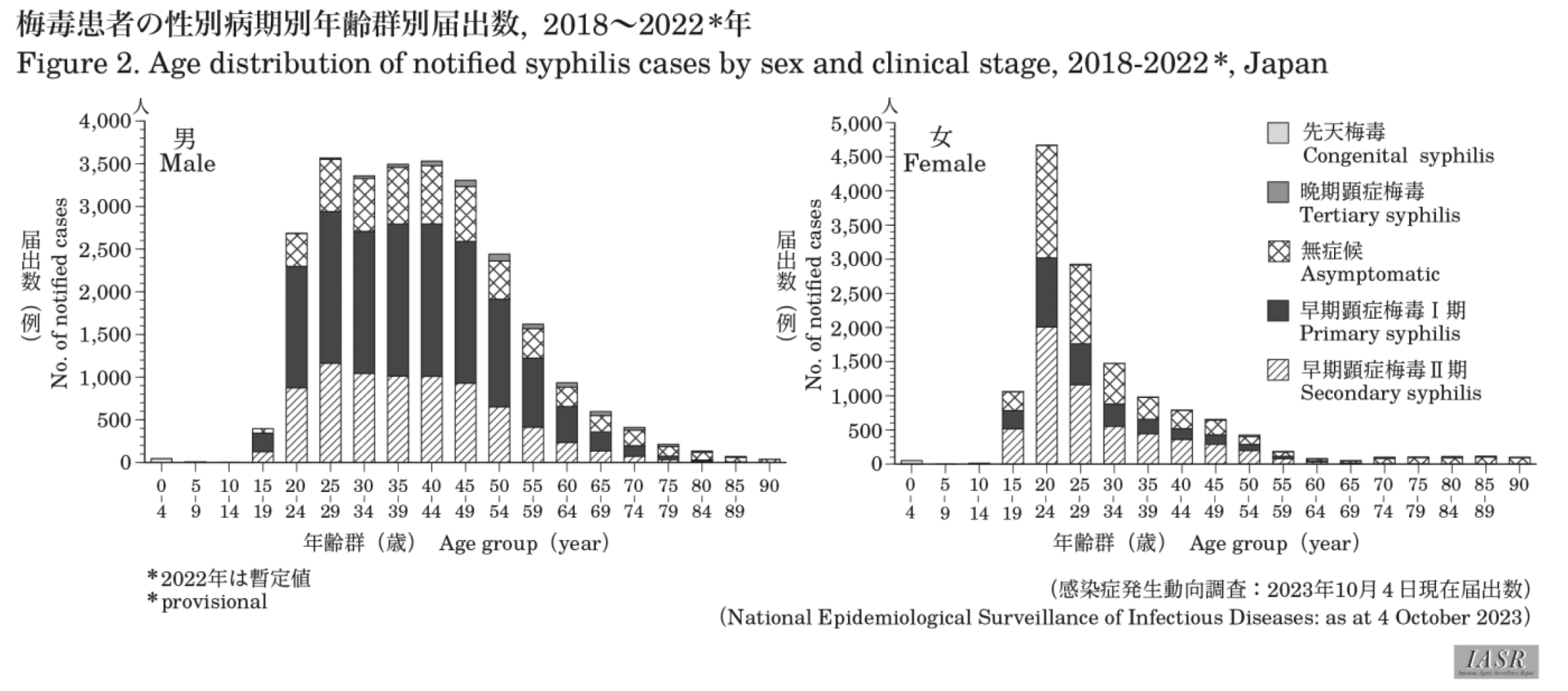

答 2013年から世界的な梅毒の流行期に入っている。40~50年周期で流行期が来る。2023、2024年には感染者は年間14,000人台で横ばいとなっている。大都市部、地方都市のいずれでも流行が続いている。女性感染者は10~20代が多く、全体の3/4を占める1)(図)。梅毒感染女性のうち、性産業従事歴のある者が非妊婦では50%であるが、妊婦では20%にも満たない。従事歴がない女性にまで蔓延していることから、妊婦本人は自覚していないところで感染している点に留意したい2)。

図 梅毒患者数の男女別の年齢分布

妊婦の梅毒患者も、女性の感染者が増え始めた2013年以降増加し始めた。2019年からは国の全数調査に妊婦の項目が設置されたが、2019年には200人強、2023年には383人まで増加した2)。また梅毒合併妊婦の全国分布をみると、東京、名古屋、大阪という大都市のみならず、その周辺の地方都市でも増加している。千葉、長崎、群馬、宮崎、兵庫、北海道などは、全妊婦に対する比率が特に高くなっている。地方都市にシフトしていることは注意が必要である。

梅毒合併妊婦が10倍近く増加したことによって、その母体から生まれる児の中には先天梅毒児も増加し始めた。2012年までは年間10名以下だった先天梅毒児が、2013年以降増加し始め、2023年には37名となった。この傾向は梅毒患者数の増加のピークから遅れてピークになると推定されるが2024年の最終データは現時点ではまだ公表されていない。

問 梅毒の診断の留意点は?

答 ・第1期:感染から通常1カ月前後。初期硬結、硬性下疳は典型的な一次病変である。梅毒トレポネーマ抗体陽性を参考にする。従来重視されてきたRPRは陽転する前の段階の陰性である場合もあるので、陳旧性梅毒との鑑別が必要である。RPRを数週間後に再検して、RU値の上昇を見れば第1期梅毒である。症状が自然消失して潜伏期になっていても治療が必要である。

・第2期:感染からおおむね1~3カ月。梅毒トレポネーマ抗体陽性かつRPRは通常高値(16倍、16RU以上)である。

・後期梅毒:感染から1年以上経過した活動性梅毒。性的接触での感染力はないとされる。無症状のこともある。後期梅毒では性行為感染は起こらないが、母子感染は成立し得る。

問 梅毒(非妊婦)の基本的な治療方針は?

答 第1選択薬として、以下の2つから選択する。どちらにするかは患者と相談する。

1.アモキシシリン1回500㎎ 1日3回 4週間投与を基本とする。

2.持続性ペニシリン筋注製剤のベンジルペニシリンベンザチン水和物(ステルイズⓇ)1回臀部筋注。後期梅毒(感染から1年以上経過している場合)もしくは感染時期不明では1週ごとに計3回筋注する。

これらが第一選択となるが、ペニシリンアレルギーがある等の理由でこれらの薬剤が難しい場合には、以下が考慮される。

・第2選択薬として、ミノサイクリン塩酸塩 1回100㎎を1日2回、28日間経口投与する。

・第3選択薬として、日本性感染症学会治療ガイドラインにはスピラマイシンが記載されていたが、近年のマクロライド耐性菌が増えていることから同ガイドライン2025年版ではスピラマイシンは推奨から外れる見込みである。

〈注意点〉

治療の初め頃の発熱(ヤーリッシュ・ヘルクスハイマー反応)と投与8日目頃から起こり得る薬疹が出ることがある。いずれも女性に起こりやすい。ペニシリンによって急激に梅毒の菌体が死滅することで、体内で強い免疫応答が起こる現象である。梅毒治療開始後24時間以内に起こる頭痛、筋肉痛、発熱を頻繁に伴う急性の反応である。これはペニシリンに対するアレルギー反応ではない。

問 梅毒感染妊婦の治療方針は?

答 前述の第1選択薬のペニシリンを用いる。非妊婦同様にアモキシシリンかステルイズⓇのどちらにするかは妊婦と相談して決める。先天梅毒の予防効果についてのデータを示しながら、また合併症についても説明しながら選択する。ステルイズⓇがない医療機関では、ステルイズⓇがある医療機関に紹介することも考慮される。(次の問の答を参照)

ペニシリンアレルギーのある妊婦に対しては、まずペニシリンアレルギーが真のアレルギーであるかを確認する。真のペニシリンアレルギーの場合には、ペニシリン脱感作を行ってペニシリンを投与するのが梅毒治療としてはより確実である。ペニシリン脱感作ができない場合は、セフトリアキソンを投与して児の先天性梅毒を防いだという報告や、セフトリアキソンが使える場合はこれを優先すべきという意見もある。

〈注意するべき合併症〉

・妊婦はヤーリッシュ・ヘルクスハイマーのリスク因子であり、40~50%で起こるとも言われている。この反応が起こると、母体内でサイトカインストームのような状態があり、切迫早産兆候やNRFSのようなことが起こり得ると指摘されている。妊婦の梅毒治療では、特に初回の筋注の際は入院下での加療が望ましい。通院で行う際も症状があった場合、直ちに受診できる態勢を整える必要がある。

・ステルイズⓇは臀部に筋注する際には、粘性が高い薬液であるために18G針を用いるが、この薬液による血流障害によって薬剤性塞栓性皮膚症(ニコラウ症候群)を起こすことがある。壊死性皮膚炎や潰瘍形成になることがある。

問 薬剤選択のための情報提供は?

答 梅毒感染妊婦への治療は、妊婦自身の梅毒治療とともに先天梅毒の予防策として行われる。先天梅毒を予防する目的で用いる薬剤としては、注射用ベンザチンペニシリンG(BPG)は、世界保健機関WHOおよび米国疾病対策センターで推奨されている唯一のレジメンである3-4)。その根拠は、1987年から1989年に診断された梅毒の妊婦コホートにおいて、初期梅毒には1回、後期梅毒には1週間間隔で3回のBPGを筋注したところ、先天梅毒症例の98.2%(初期梅毒97.1%、潜伏期間不明の梅毒を含む後期梅毒100%)を予防し得たという報告に基づいている5)。

一方、日本国内では、ペニシリン製剤の筋注は長らく保険収載されておらず梅毒には使用できなかった時代背景がある。そのため、日本国内では経口ペニシリン剤が梅毒感染妊婦に投与されてきた。この母子感染予防効果は世界的なデータはなかったため、WHO、厚労省三鴨班、日本産科婦人科学会が共同で全国調査を行った6)。全国の基幹施設に対して実施した調査では、2011~2018年の梅毒合併妊婦を対象とした。

早期梅毒が39%、後期梅毒もしくは感染時期不明が61%であり、先天梅毒児は、すべて後期梅毒もしくは感染時期不明の妊婦から出生していた。アモキシシリンもしくはアンピシリンの内服期間は、中央値で60日であった。出産60日以前から十分な梅毒に対する治療を施行された母体57例の母子感染率は14%であった(表)。アモキシシリンとアンピシリンの母子感染率の比較では、アモキシシリンが11%、アンピシリンが27%で有意ではないものアンピシリンでは母子感染が起こりやすい傾向があった(p=0.11)。治療から出産までの週数は、母子感染例で15.7週(0.4-25.9)、非感染例で23週(16.7-27.2)であり、先天梅毒は妊婦の治療期間が短いまま出産に至った例で有意に多かった。

第2回調査の症例を追加した先天梅毒児18例では、10例は妊娠20週以前、8例は20週以降に母体が治療開始されている。妊娠初期スクリーニング検査で梅毒と診断され、適切な経口ペニシリン剤投与がされているにも関わらず、先天梅毒が発症していることから、経口ペニシリン剤投与では母子感染は予防し切れない。母子感染予防のためには、世界の標準治療であるステルイズⓇ筋注を積極的に行うことが推奨される。

文献

- 1)国立感染症研究所. 梅毒2023年現在. IASR Vol. 44 p187-189: 2023年12月号

- 2)国立感染症研究所、感染症疫学センター、感染症発生動向調査に基づく妊娠中の女性における梅毒の届出、2022~2023年、2024年4月12日掲載

- 3)WHO guidelines for the treatment of Treponema pallidum (syphilis). 2016

- 4)Workowski KA, et al, Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR Recomm Rep. 2015;64(RR-03):1–137

- 5)Alexander JM, et al., Efficacy of treatment for syphilis in pregnancy. Obstet Gynecol. 1999; 93:5–8.

- 6)Nishijima T, Kawana K, Fukasawa I, Ishikawa N, Taylor MM, Mikamo H, Kato K, Kitawaki J, Fujii T and the Women’s Health Care Committee, the Japan Society of Obstetrics and Gynecology, Effectiveness and Tolerability of Oral Amoxicillin in Pregnant Women with Active Syphilis, Japan, 2010-2018, Emerging Infect Dis, 26(6):1192-1200, 2020)