(1)骨盤臓器脱の治療方針は

1 )中高年女性のヘルスケアにおける骨盤臓器脱の治療の重要性

- 骨盤底の弛緩に伴う骨盤臓器脱(POP:Pelvic Organ Prolapse)や下部尿路症状(LUTS:Lower Urinary Tract Symptom)などは,更年期以降に発症する.

- 米国の統計では成人女性の 11%が POP,LUTS などの骨盤底の弛緩のために何らかの治療を受ける 1).尿失禁の日常診療に年間 900 ドルを支払い,尿漏れ用のパッドやおむつに高額な社会的コストが消費されているのが現状である 2).

2 )骨盤底臓器の解剖学支持機構とその破綻としての POP

- 膀胱,子宮,直腸などの臓器は,骨盤底で生殖器を中央にして支持固定され,かつ貯留と排出の機能をもつ.

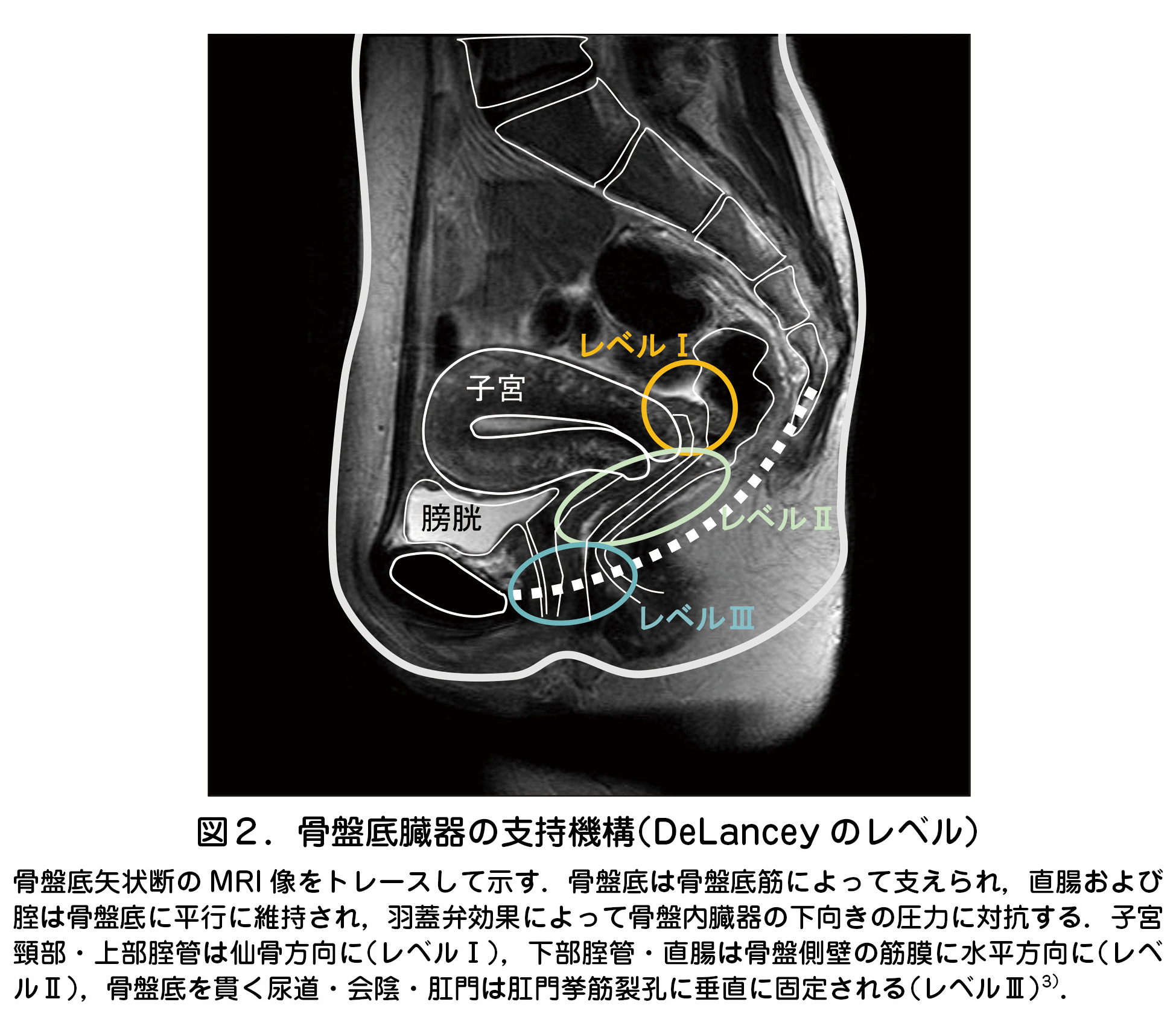

- 骨盤内臓器の支持機構に関しては DeLancey のレベル分類が受け入れられている 3).図2に骨盤底の MRI 矢状断を示す.上部腟管は肛門挙筋板と平行であり,ハンモック状に臓器を支持することで脱垂しない構造をとる.

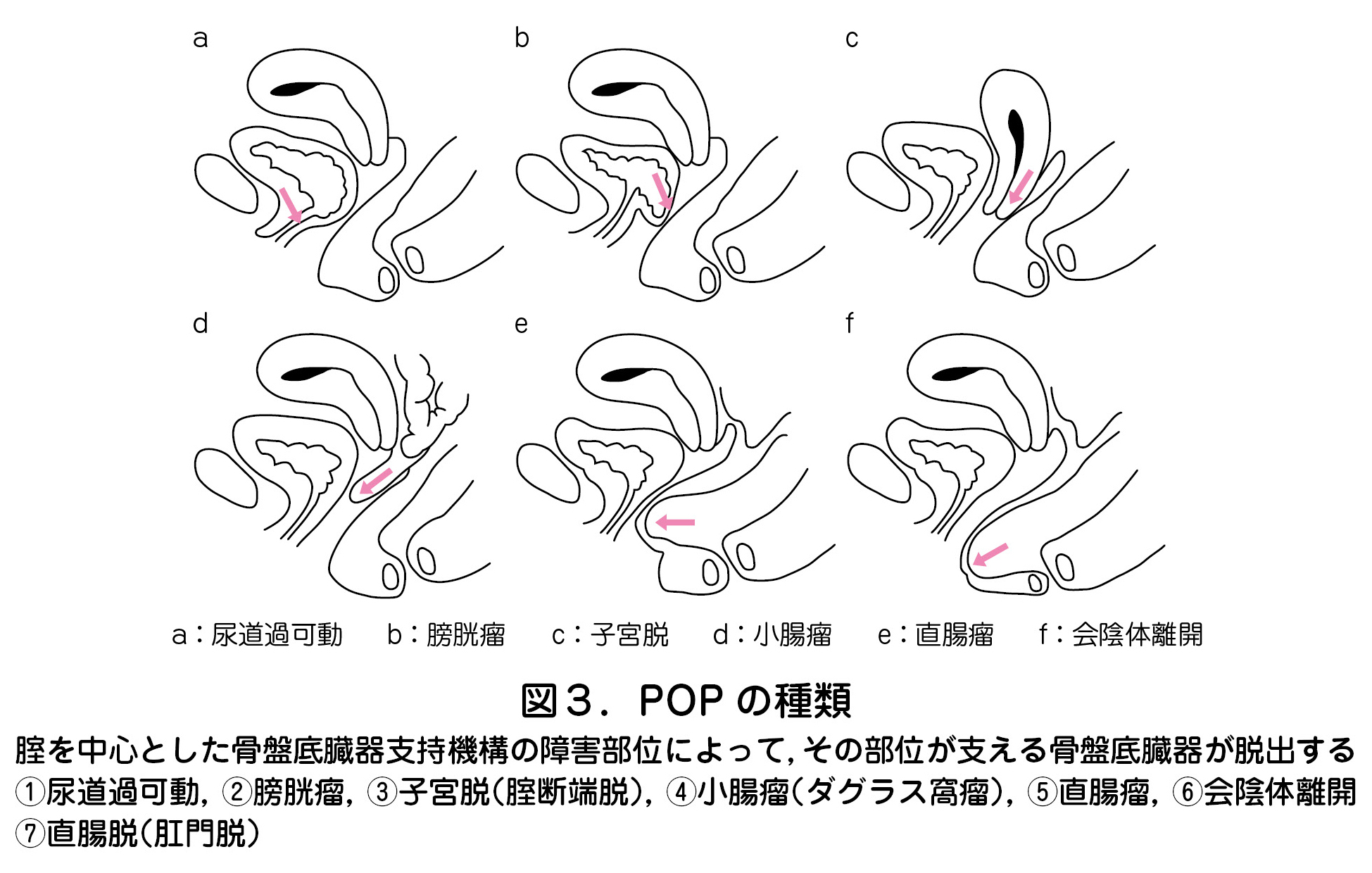

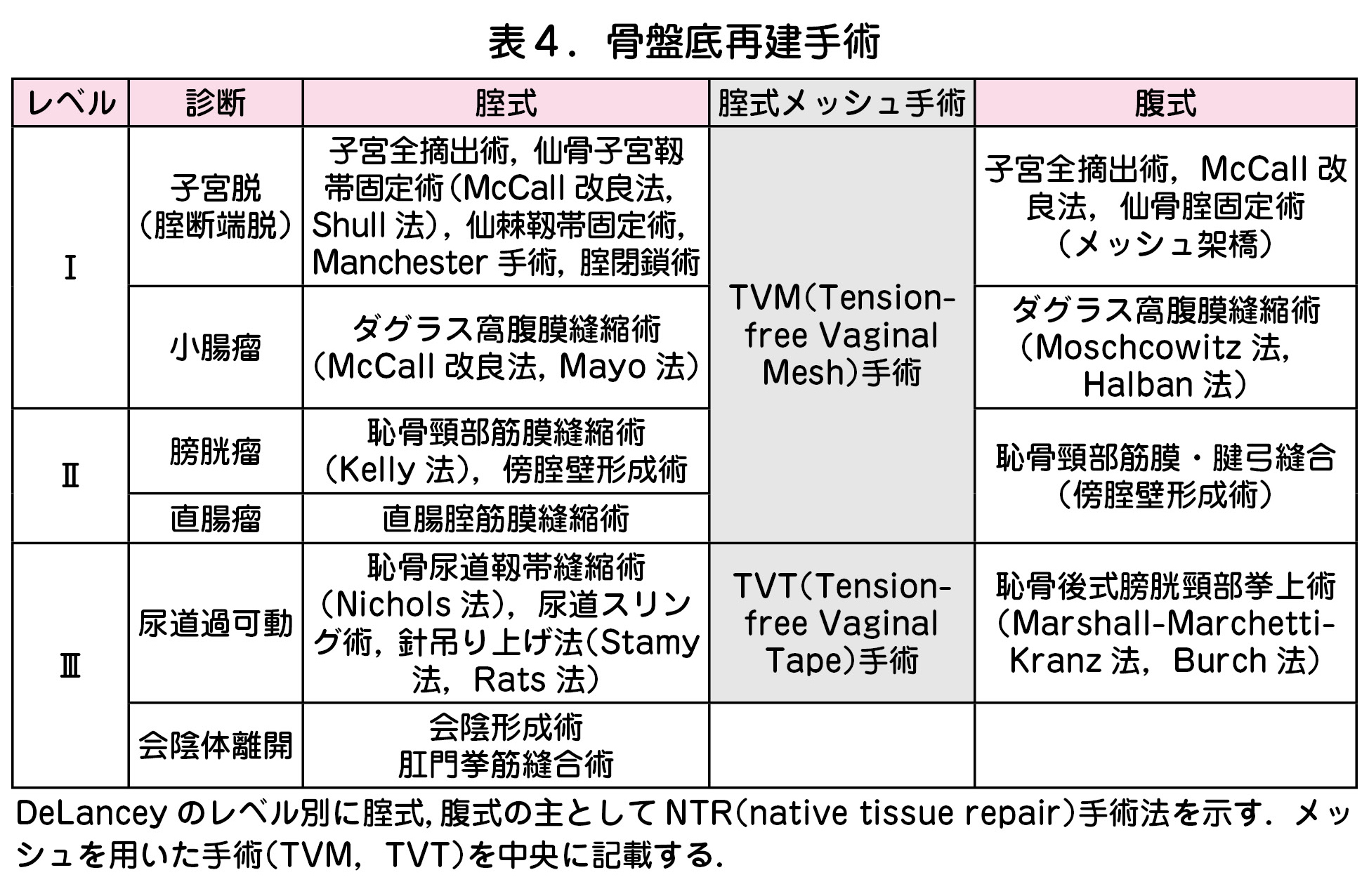

レベルⅠ…上部腟管は仙骨子宮靱帯によって仙骨方向に牽引される.レベルⅡ…腟の上部3分の2は両側の骨盤筋膜腱弓に付着する恥骨頸部筋膜と直腸腟筋膜に挟まれて水平方向に支持される.レベルⅢ…尿道,腟の下部3分の1,肛門管はほぼ骨盤底に垂直に位置し,会陰体,肛門周囲組織によって癒合する. - この解剖学的支持機構が破綻すると,腟壁は弛緩・下垂して膀胱,子宮,ダグラス窩,直腸,会陰などが脱出する.脱出の部位によって子宮脱(子宮摘出後腟脱),尿道過可動,膀胱瘤,小腸瘤,直腸瘤,会陰体離開,直腸脱(肛門脱)に分類する(図3).

3 )POP の臨床的診断

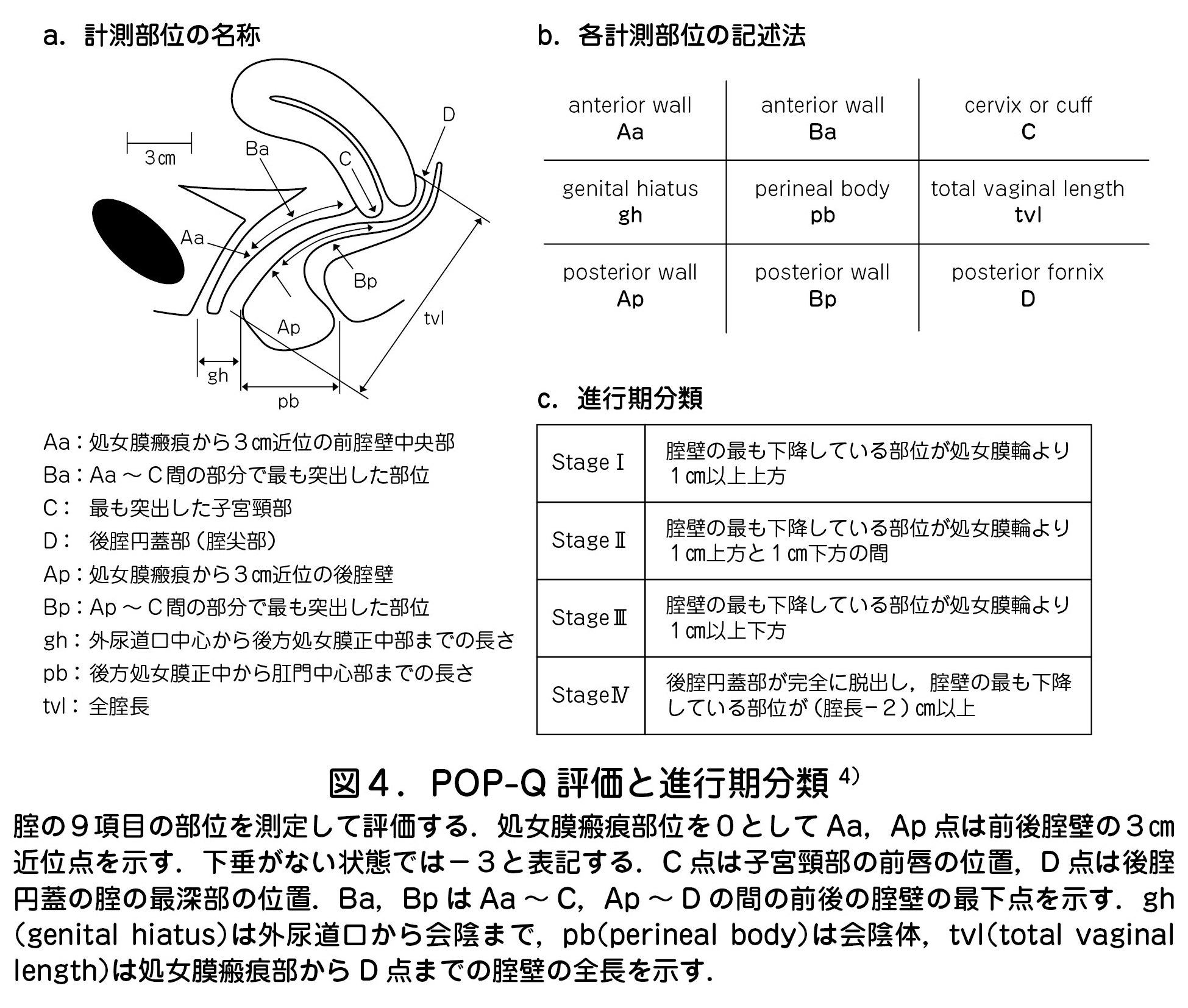

- POP の理学的所見は片弁のジモン式腟鏡とアナライザーで腟壁,会陰,尿道を部位別に観察する(図4).最初に脱出する部位の支持が最も弱い.腟鏡を前後腟壁にあて腟壁,子宮頸部(腟断端),ダグラス窩を観察する.

- 評価法は POP-Q system を用いる(図4)4).脱出する部位で尿道過可動,膀胱瘤,子宮脱(腟断端脱),小腸瘤,直腸瘤,会陰体離開(低位直腸瘤)に分類する.前腟壁の支持欠損は主として恥骨頸部筋膜の正中,側方に認められる.脱出する前腟壁の腟皺壁を観察し,アナライザーで前腟壁の支持を与えながら診断する.前腟壁下垂は膀胱瘤(レベルⅡ),尿道過可動(レベルⅢ)を来す.小腸瘤はダグラス窩に小腸が貫入した状態である.直腸腟筋膜はダグラス窩から会陰体に,側方は肛門挙筋筋膜に付着する.後腟壁の下垂は直腸瘤(レベルⅡ)となる.会陰部には会陰体といわれる筋肉と結合織の複合体が存在し,分娩時に会陰体裂傷・離開を来す.直腸に示指を挿入し,会陰体が1㎝以上動く時は過可動性と判断する.

- POP 患者の約 40%に潜在的な腹圧性尿失禁を認める.咳ストレス試験で尿失禁の有無を観察する.

4 )POP に対する保存的治療

- POP の治療は QOL の障害度に合わせて治療法を決定する.

- POP-Q で Stage Ⅱまでの軽症例,高齢者,外科的治療が不可の症例には

- 骨盤底筋体操

- 腟内リングペッサリーによる矯正法

- 補助的薬物療法

などの保存的治療を選択する.

- リングペッサリーは,柔らかい素材のものを腟に挿入する.自己着脱を指導して長期連続使用による腟びらんを抑制するが,自己着脱困難な患者には定期的に腟の状態を観察する.

- POP が矯正されると潜在する尿失禁が増悪することもあるので注意を要する.

- 軽症例では骨盤底筋群体操で POP の進行や尿失禁を防止する効果が期待できるが,Stage Ⅲ以上の重症 POP を骨盤底筋強化のみで改善させることは困難である.

- POP を直接的に治癒させる薬物療法はないが,付随する排尿障害,尿失禁に対する抗コリン薬,β₂ 受容体刺激剤,ホルモン補充療法,漢方薬なども効果が認められることがある.

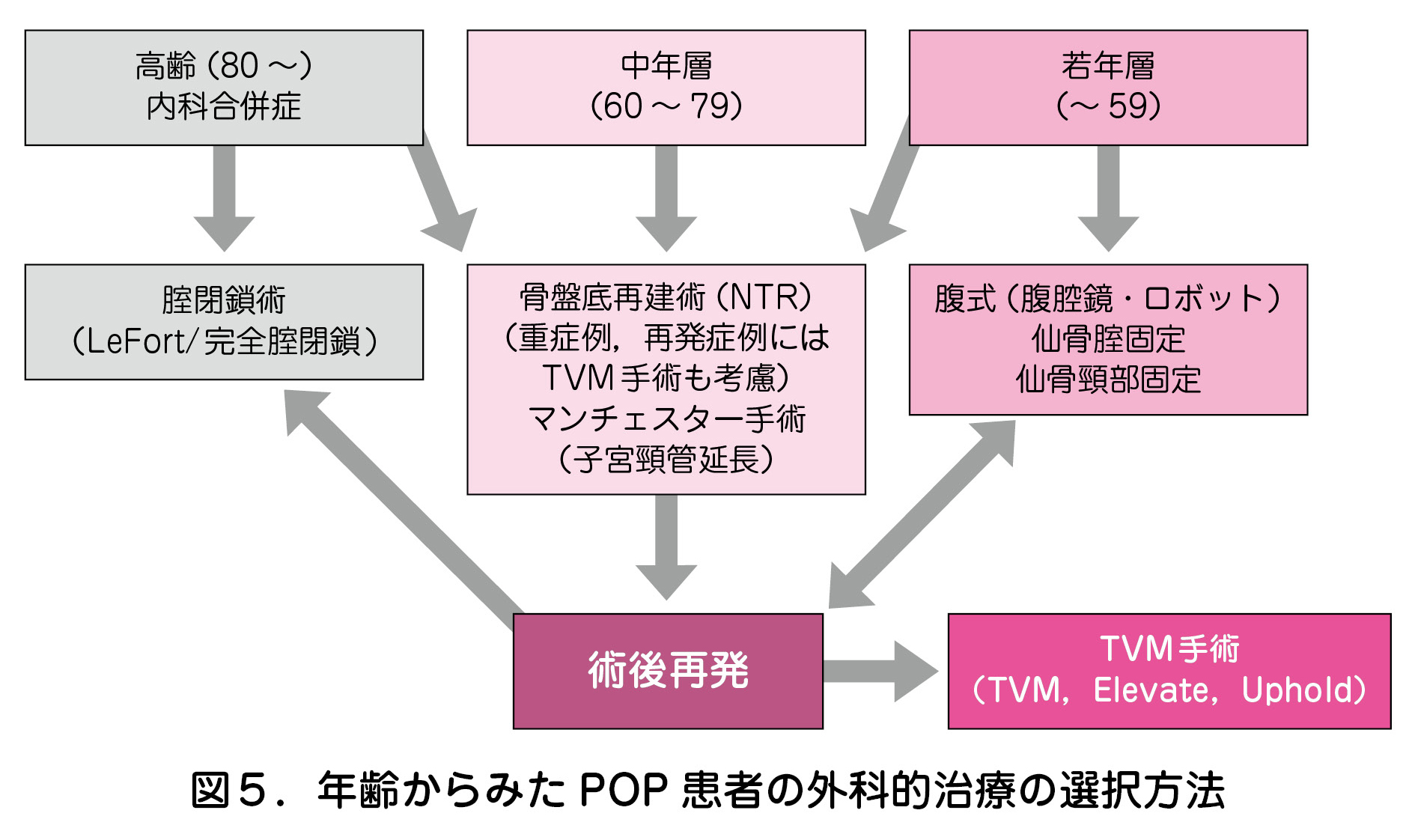

5 )POP に対する外科的治療法(図5,表4)

- POP-Q で Stage Ⅲ以上の患者で,全身状態や合併症などを考慮して,手術,麻酔

に問題がないと判断すれば外科的療法を考慮する. - それぞれの術式選択に明確な規定はないが,

- 80 歳以上で性活動のない女性には腟壁の閉鎖的な手術(中央腟閉鎖術,完全閉鎖術)が低侵襲で,再発率は低い.

- 中年層(60~79 歳)では腟壁の障害部位特異的に修復する NTR(native tissuerepair)が原則である.

- 子宮頸部延長を伴う症例には

子宮頸部切断術(子宮温存が可能)である Manchester-Fothergill 法 5)が行われる. - 術後再発腟脱や若年の重度のレベルⅠ傷害のある POP では

腟式手術を反復しても再発率が高く,腹式(腹腔鏡,ロボット)に上部腟管と第1仙椎から仙骨岬(前縦靱帯)をプロリンメッシュで架橋する仙骨腟固定術の効果が高い 6). - レベルⅡの障害は下部尿路症状や排便障害を来し QOL が低下する.

- 腹圧性尿失禁に対しては針式尿道吊り上げ術 7)を施行してきたが,長期成績は不良であり現在では TVT(Tension-free Vaginal Tape)手術がゴールドスタンダードである 8).

- POP に対して人工メッシュを腟壁と膀胱,直腸の間に経腟的にインプラントする手術(TVM(Tension-free Vaginal Mesh)手術)が 2005 年から普及してきた 9).閉鎖孔と仙棘靱帯にメッシュアームで固定し,新たな筋膜を作成する.子宮温存が可能であり,世界的にも 2011 年まで高頻度で施行されたが.術後のメッシュ感染,びらん(脱出),疼痛が問題となり,欧米で TVM 手術は禁止されている.わが国では日本産科婦人科学会,日本泌尿器科学会,日本女性骨盤底医学会,日本骨盤臓器脱手術学会の4学会のコントロールを受け,手術登録および合併症報告を義務化することで安全に施行されている(https://jfpfm.smoosy.atlas.jp/ja/form).TVM 手術の制限から,近年は前述した仙骨腟固定術が保険収載も得られ,急速に増加している.

文献

- 1)Olsen AL, Smith VJ, Bergstrom JO, Colling JC, Clark AL. Epidemiology of surgically managed pelvic organ prolapse and urinary incontinence. Obstet Gynecol. 89: 501-506, 1997

- 2)Subak LL, Brown JS, Kraus SR, Brubaker L, Lin F, Richter HE, Bradley CS, Grady D, Diagnostic Aspects of Incontinence Study(DAISy)Group. The“costs”of urinary incontinence for women. Obstet Gynecol. 107: 908-916, 2006

- 3)DeLancey JO. Anatomy and biomechanics of genital prolapse. Clin Obstet Gynecol. 36: 897-909, 1993

- 4)Barber MD, Lambers AR, Visco AG, Bump RC. Effect of patient position on clinical evaluation of pelvic organ prolapse. Obstet Gynecol. 96: 18-22, 2000

- 5)Oversand SH, et al. The Manchester procedure: anatomical, subjective and sexual outcomes. Int Urogynecol J. 29: 1193-1201, 2018

- 6)Lee RK, et al. A review of the current status of laparoscopic and robot-assisted sacrocolpopexy for pelvic organ prolapse. Eur Urol. 65: 1128-1137, 2014

- 7)Cornella JL, et al. Needle suspension procedures for urinary stress incontinence: a review and historical perspective. Obstet Gynecol Surv. 45: 805-816, 1990

- 8)Ulmsten U, et al. A multicenter study of tension-free vaginal tape(TVT)for surgical treatment of stress urinary incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 9: 210-213, 1998

- 9)Berrocal J, The TVM Group, et al. Conceptual advances in the surgical management of genital prolapse. J Gynecol Obstet Biol Reprod. 33: 577-587, 2004