ポイント

温かい雰囲気作りを心がけ,心理的なサポートを行う.

保護者の心理的負担も含めた生活状況を把握し,地域の支援につなげる.

先天性疾患は健診票を参照しながらチェックし,見逃さないようにする.

1 )1か月児健康診査(健診)での保護者への接し方

問診票の確認,身体計測,診察,相談という一連の流れを多職種で効率よく行う.保護者に困った様子がないかを観察する.医療者は優しい声掛けなど常に温かく共感的な姿勢で接し,保護者が話しやすい雰囲気作りを心がける.

健診は短時間で多項目をスクリーニングする場であり,最終的な診断の場ではない.疑いであっても診断名の告知は慎重に行う.保護者に不安を与えず,次に行う行動を具体的に説明する.「様子を見ましょう」とあいまいな指示に終わることは避ける.

育児経験のない保護者にとって,医療者が乳児に対応する姿は参考になる.泣くことは児の表現や訴えであることもあり,不快な表情を見せず笑顔で声を掛ける.児が保護者を注視していたり,微笑んだりしているといったことに保護者は気が付いていないことが多い.児の発達を共有することは,育児負担に対する心理的サポートとなる.

保護者の育児を称賛し,ねぎらう姿勢も極めて重要である.児の健やかな成育を確認した際に,保護者に育児を評価する声掛けを積極的に行う.

2 )1か月児健診で気を付ける点

①母子健康手帳の記載内容

妊娠経過,分娩状況,産科退院後の様子や支援状況,新生児聴覚スクリーニングやマススクリーニング検査結果を確認する.

②家庭での生活状況や身体発育の把握

問診票にある保護者の心理や睡眠などに関する質問から,子育ての困難感や支援状況,産後うつを疑う症状を確認する.体重増加不良は児の健康状態の指標であり,栄養法を含む様々な要因が関与している.産科退院後の体重増加が 20g/日未満の場合には注意する.ビタミン K の内服状況も確認する.皮膚の清潔や着衣の汚れなどにも注意する.

③早期に気づくべき器質的疾患を見逃さない

心雑音(生下時に気づかれない雑音もある),発育性股関節形成不全(リスク因子を確認),胆道閉鎖症(黄疸と便色カードでの確認),斜頸(先天性筋性斜頸),仙骨部皮膚洞(臀裂内の陥凹は基本的に正常範囲),停留精巣を含む外性器の異常,臍ヘルニア,顔貌を含む外表の異常について,身体診察の健診票の項目を確認しながら所見を記載する.

④発達の評価

視線が合い追視する,音や声に反応する,手足の動きや筋緊張,原始反射(Moro反射の出現)を確認する

⑤正確な育児情報の提供

脂漏性湿疹やおむつかぶれ,乳児湿疹やアトピー性皮膚炎の疑いなどの皮膚に関する相談が多い.

うつぶせ寝や柔らかい寝具を避けるなどの乳児突然死予防方法や,生後2か月から始まる定期予防接種について情報提供する.

⑥記録

健診票だけでなく,母子健康手帳にも健診の結果を記載する.

3 )必要がある場合には具体的な支援につなげる

育児で困っている状況に対して,産後ケアなどの地域での支援の輪が広がっている.1か月児健診で支援が必要と思われる家庭を地域につなげる.

支援が必要である場合は,地域の小児科への受診を設定するなどかかりつけ小児科医での継続した見守りにつなげる.2か月から定期予防接種が開始,かかりつけ小児科への定期受診が開始され,次回の健診としては3~4か月児健診となる.1か月児健診での課題は,それ以降の小児科受診の機会も支援の場ととらえる.

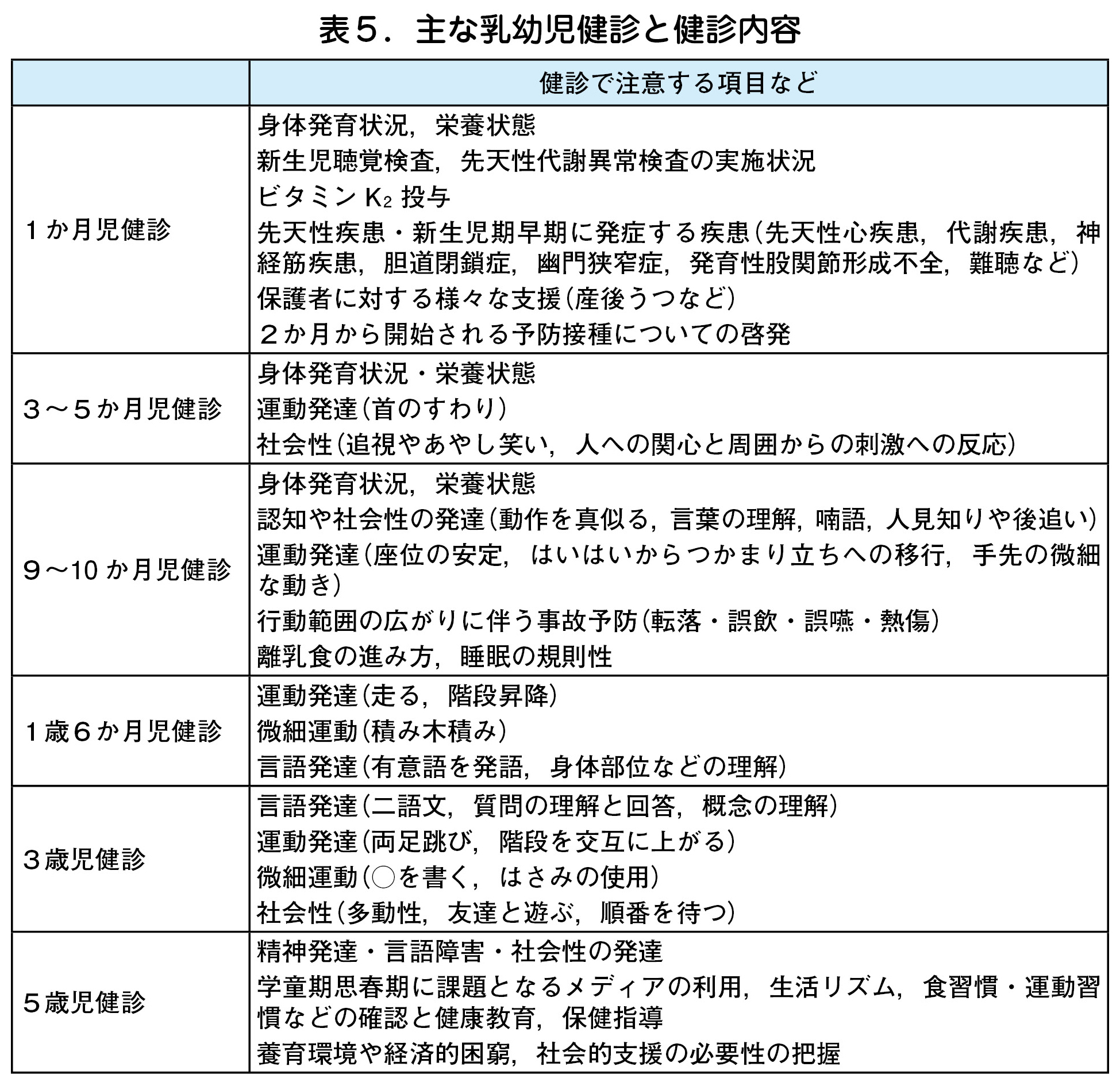

4 )乳幼児健診(表5)

法定健診として1歳6か月健診と3歳児健診が母子保健法上の義務として規定されており,すべての市町村で実施されている.市町村によっては,2週間児,1~2か月児,3~5か月児,6~8か月児,9~12 か月児などを対象として任意で健診を実施している.特に3~5か月児と9~12 か月児を対象とした健診は,多くの自治体で実施をされている.

1か月児と5歳児については,令和5年度よりこども家庭庁の健康診査支援事業として全国の自治体での実施を目指し,マニュアルの作成も含めた準備が行われている.

健診の様式には,保健センターなどで行う集団健診と,病院診療所で行う個別健診がある . 1歳6か月健診と3歳児健診の法定健診は集団で実施されている地域が多い.集団に加えて一部個別健診も取り入れている地域もある.

乳幼児健診では,身体面だけでなく乳幼児と家族の心理的あるいは社会的な面も含めた健診の重要性が指摘されている.親子関係,両親と家族の健康状態,生活環境,事故予防,メディア(動画やインターネットなど)との接触などについても評価や指導をできるような健診票やマニュアル・ガイドが提供されている.

参考資料